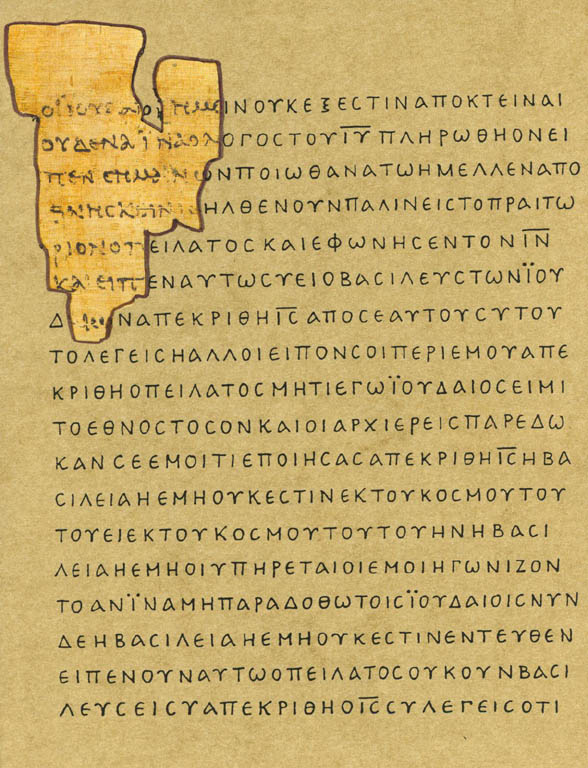

P52 - der älteste Beleg zum Neuen Testament100-125 n. Chr. Foto: Rekonstruktion des Blattes aus dem Johannesevangelium mit Hilfe des P52

P52 - Papyrusfragment Nr. 52JohannesevangeliumÄgypten griechisch 100-125 n. Chr.Ältester Beleg des Neuen Testaments

Der P52 (=Papyrus Nummer 52) ist der wohl älteste Beleg zum Neuen Testament aus dem Johannesevangelium und wird auf 100 - 125 n. Chr. datiert. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um eine der allerersten Abschriften des Johannesevangeliums. Das Fragment ist auf beiden Seiten in Griechisch beschrieben. Es stammt also aus einem Codex (=Buch), das die Christen erfunden haben, um die gute Nachricht von Jesus besser weitergeben zu können.

Auf der Vorderseite stehen Bruchstücke von Kapitel 18, Vers 31–33 und auf der Rückseite von Vers 37–38 (das Verhör Jesu vor Pilatus). Die griechische Schrift wird auf 100–125 n. Chr. datiert. Das Fragment P52 gilt nach der Mehrheitsmeinung der Textforschung als der älteste Beleg für das Neue Testament.

Als man den Text dieses Papyrus untersuchte, stellte man fest, »dass er mit dem aus dem Mittelalter überlieferten Text genau übereinstimmt«. (Paret, Die Überlieferung der Bibel, S. 83) Lediglich ein Wort fehlt im P52.

Bekannt sind die Worte Jesu beim Verhör vor Pilatus: »Ich bin dazu (aus diesem Grund) geboren und dazu (aus diesem Grund) in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe« (Vers 37). Rekonstruiert man den Text des Papyrusfetzen, dann heißt es dort: »Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe«. Lediglich das zweite »dazu« (aus diesem Grund) findet sich in diesem ältesten Beleg nicht.

Das Papyrusfragment belegt eine Abschrift des Johannesevangeliums für den Zeitraum von 100–125 n. Chr. Wenn man den frühesten Zeitpunkt für die Handschrift annimmt, dann bedeutet dies, dass wir es hier mit einer der ersten Abschriften des Johannesevangeliums zu tun haben. Gerade mal fünf Jahre ist die Abschrift von dem Original entfernt. Das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich sogar mit der ersten Abschrift zu tun – eine absolute Sensation!

ausgezeichnete Dokumentation von Prof. Craig Evans zu der Bedeutung dieses Papyrus "Fragments of Truth" |