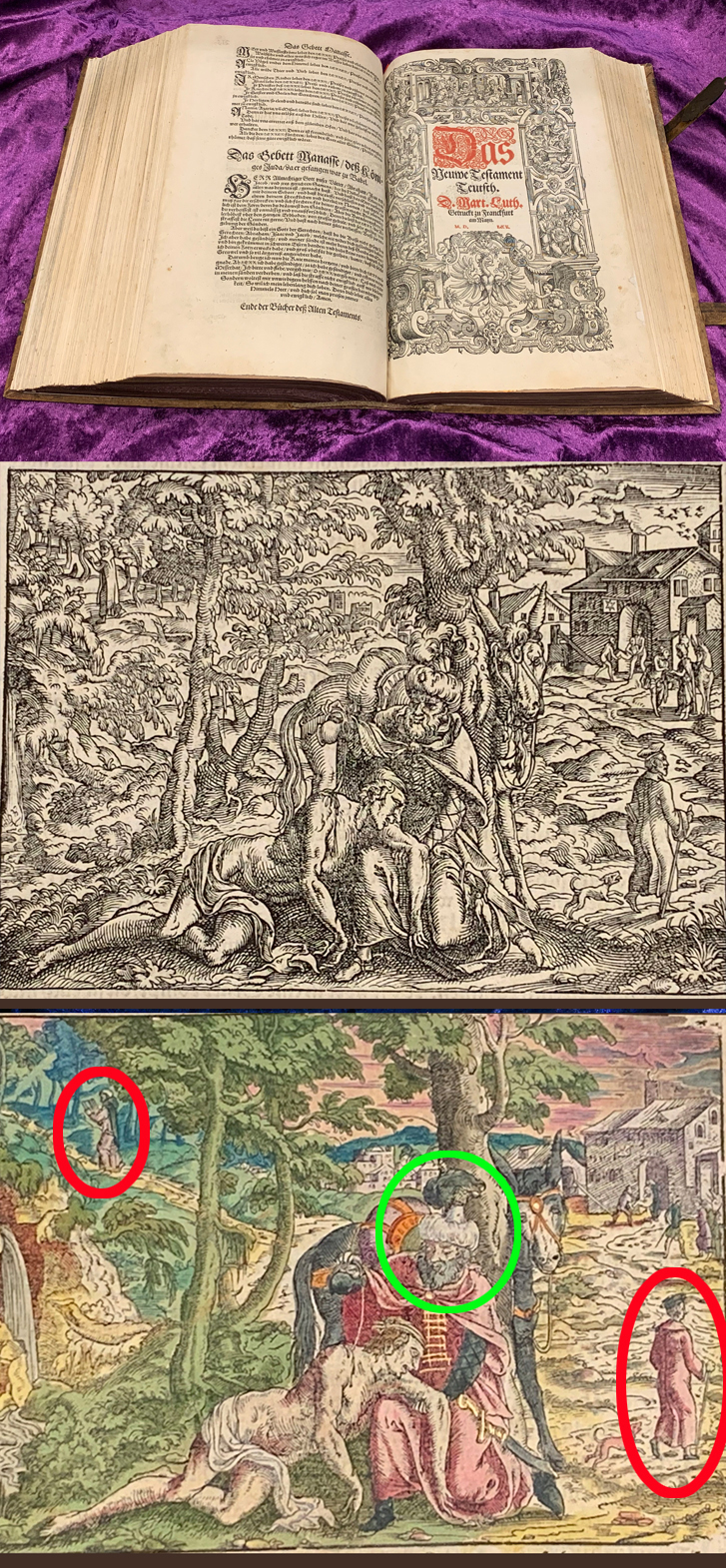

Lutherbibel Frankfurt 1565 Sammlung der Bibelausstellung Sylt, Alexander Schick. Foto des kolorierten Holzschnitts wurde von einem Exemplar aus einer norddeutschen Privatsammlung gemacht.

Feyerabend-Bibel

Frankfurt 1565

'Biblia, Das ist die ganze heylige Schrifft Teutsch.

Sampt angehenckter Erklärung aller Hebraischer/ Chaldaischer/ Griechischer und Lateinischer Namen vnd Wörter/ so in der Bibel begriffen/ Mit einem neuen Register/Summarien über alle Capitel/vnd schönen Figuren'

Gedruckt von Georg Rab I, Weigand Han und Sigmund Feyerabend und illustriert von Jost Amman in Frankfurt/Main im Jahre 1565

Seit Luthers Tod 1545 hüteten die Wittenberger Bibeldrucker über den Luthertext. Der Text nach der Ausgabe letzter Hand von 1545 sollte unverfälscht gedruckt werden. Doch ab 1559 entstand eine ernsthafte Konkurenz in Frankfurt am Main.

1559 gründete Sigmund Feyerabend (1528-1590) ein Verlagsunternehmen, das in kürzester Zeit sehr erfolgreich werden sollte. Feyerabend war ein gelernter Formschneider. D.h. er verstand es, die Vorzeichnungen für die Holzschnitte in den Holzstock zu schneiden. Zusammen mit den Druckern Georg Rab und Weigand Han gründete Feyerabend ein Drucker-Konsortium.

Wikipedia bezeichnet ihn als einen "skrupellosen Geschäftsmann, der in mehrere Prozesse verwickelt war, teils wegen unerlaubter Nachdrucke, teils weil er kaiserliche oder städtische Privilegien nicht beachtete. Am 23. November 1564 wurde er für fünf Tage in einem Turm der Frankfurter Stadtbefestigung inhaftiert, weil er die Newen Zeitungen den Türkischen Absagebrief an die Römische Keyserliche Majestät betreffend ohne Konzession des Rates in Umlauf gebracht hatte".

1560 hatte Feyerabend einen von Virgil Solis aufwendig illustrierten Nachdruck der Lutherbibel herausgebracht, der ein großer Verlagserfolg werden sollte. Fast jährlich folgten Neuauflagen dieser Bibel, die zu ernsten Gefahr für die Wittenberger Bibeldrucker wurde. Feyerabend versuchte mit allen Mitteln Druckprivilegien in den verschiedenen deutschen Territorien zu erlangen. Die Wittenberger allerdings wehrten sich mit aller Kraft, als sie ihre Marktanteile schwinden sahen. Sie konnten ihr Privileg im Kurfürstentum Sachsen verteidigen und 1564 verbot Herzog August von Sachsen den Verkauf der Frankfurter Feyerabend-Bibeln auf der Leipziger Buchmesse.

Ab 1564 brachte Feyerabend seine Bibel mit neuen Illustrationen heraus. Dies geschah obwohl er eine fünftätige Haftstrafe im Stadturm verbüssen musste. Er hatte wie oben erwähnt, für den Durck der "Newen Zeitungen den Türkischen Absagebrief an die Ro. Keys. Mtt. betr." nicht die nötige Ratsimprimatur eingeholt.

Im Vorwort seiner Bibelausgabe schreibt er über die Abbildungen: "Damit aber der Christliche Läser denselben vnsern angewandten Fleiß in jetziger Franckfurter Bibel erkenne, So haben wir erstlich, so vil die Figuren belangt, die alten mit den Leisten (dieweil sie vielen misfallen) hinweg gethan vnd an derselben statt ganz neuwe, schöne, künstliche (wie denn ein so edel theuwer Werck desselben wohl wehrt) zurichten lassen, durch welche wir sonderlich dem gemeinen Mann, vnd der lieben Jugent die Historie desto eigentlicher vnd verständiger für die augen stellen vnd eynbilden haben wöllen."

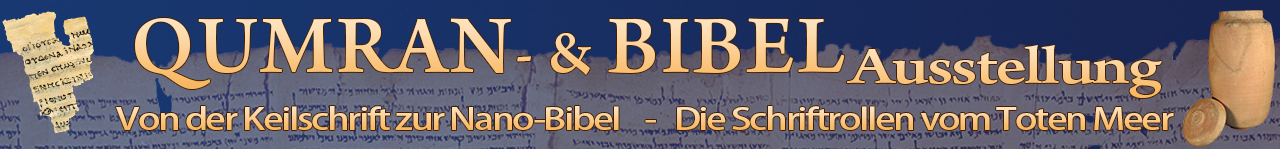

Diese neuen so angepriesenen Holzschnitte (siehe Vergleich der Holzschnitte) stammten von Jost Amman (1539-1591). In den folgenden Jahren sollte er der beliebteste Buchillustrator Deutschlands werden. 144 Holzschnitte steuerte Amman zu der Feyerabend-Bibel bei. Kunstexperten urteilen über diese Illustrationen (Schmidt, Illustration i.d. Lutherbibel, S. 245 f.): "Die tiefe Verbundenheit des Künstlers mit dem Text offenbart sich besonders im Alten Testament auf Schritt und Tritt. Es ist ein echtes Suchen nach konkreter Vorstellung der heiligen Geschichte, die turmhoch über dem hohlen Pathos der späteren Bibelillustration steht. Die von Jost Ammans Künstlerhand selber geschnittenen Bilder... gehören zu den besten Bibelillustrationen, die uns der alte Protestantismus hinterlassen hat."

Die Auflage der ersten Ausgabe betrug nur 200 Exemplare.. Herzog Christoph von Württemberg, der neue Schutzherr der Ausgabe, weigerte sich ein Druckprivileg auszustellen. „Er erlaubte nur, sein Bild in die Bibel aufzunehmen und mitzuteilen, daß er beabsichtigte, mehrere Exemplare der Bibel für seine Kirche zu erwerben. Erst zwei Jahrzehnte später konnten die Feyerabend-Bibeln wieder ein Privileg aufweisen“ (Hermann Oertel, Die Frankfurter Feyerabend-Bibeln und die Nürnberger Endter-Bibeln, in Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 1983, Band LXX, S. 80 f.)

Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart schreibt zu der Auflagenhöhe der 1564'er-Bibel, diese sei "im Auftrag des Herzogs Christoph von Württemberg in einer Auflage von 200 Exemplaren zur Ausstattung der Kirchen in Württemberg gedruckt" worden. Eine so kleine Auflage würde die Bibel m. E. zu einem der teuersten Drucke des 16. Jahrhunderts machen.

Bereits eine Jahr später (1565) erfolgte ein Nachdruck dieser Bibel (siehe Foto oben). Weitere Ausgaben der Folio-Bibel erschienen 1569, 1570, 1577, 1580 und 1583. Diese "Amman"-Bibeln wurden für Feyerabend ein mehr als einträgliches Geschäft.

Was war so besonders an den Illustrationen?

Die Wittenberger Lutherbibeln hatten keine Illustration der Evangelien. Lediglich Portraits der vier Evangelisten waren enthalten. Die Feyerabend-Bibeln aber brachten erstmals auch Abbildungen zu den Evangelien. Das war neu und die Bilder waren kämpferisch!

Aber vor allem mit den Bildern wurde die katholische Kirche vehement bekämpft. Zu Recht urteilt die Lippische Landesbibliothek über diese Bibel: "Und nicht nur die Offenbarungsbilder haben, wie schon in Luthers Septembertestament von 1522, zeitgeschichtliche Bezüge – auch die Evangelienbilder beziehen drastisch Stellung in dieser Zeit der Gegenreformation und der innerprotestantischen Glaubenskämpfe. (siehe Foto). So zeigt Ammans Illustration zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas 10, 25-37) den Priester, der an dem Überfallenen vorbeigeht, als einen Brevier lesenden Benediktinermönch und den Leviten, der auch nicht hilft, als einen katholischen Prälaten im Talar (rote Kreise), den barmherzigen Samariter hingegen aber als einen heidnischen Türken! Siehe Foto grüner Kreis. Der Türkei ist an seinem Turban leicht zu erkennen. Diese Illustration findet sich auch in der Frankfurter Lutherbibel von 1606).

Mehr Kritik an der katholischen Kirche geht eigentlich nicht mehr. Der Türke, der damals als das Inbegriff des Bösen galt (Türken vor Wien!) verhält sich besser als die Vertreter des katholischen Klerus!

In den folgenden Ausgaben kam noch ein weiterer "antikatholischer" Holzschnitt dazu. Bei dem Gleichnis vom guten Hirten und dem Schafstall als Reich Gottes (Johannes 10, 1-30) zeigt die Dartsellung unter den Dieben und Räubern, die anders als durch Christus ins Reich Gottes zu kommen trachten, einen Benediktinermönch, der eine Latte aus der Stallwand herausreißt, und einen reformierten Geistlichen, der mit einer Leiter über das Dach hineinzugelangen versucht"! Das Foto dazu sehen Sie hier bei einem Druck der Frankfurter Lutherbibel von 1606.

Man beachte: Der Drache / Teufel trägt in der Offenbarung natürlich die Papstkrone! Bereits 1522 war so eine Darstellung im September-Testament von Luther zu sehen.

Eindeutig eine protestantischen Bibel!

Digital die Ausgabe von 1565 durchblättern --> HIER <--

Digital den Nachdruck von 1570 durchblättern --> HIER <--

Allerdings fand diese Bibelausgabe nicht das Wohlwollen der Wittenberger!

Christoph Walthers, der Korrektor in der Druckerei Hans Luffts in Wittenberg bemängelte, dass solche Bibelausgaben weniger die exegetische Funktion der Illustrationen in den Vordergrund stellten als das interpretierende Schaffen bekannter Künstler: Luther „ … wolt nicht leiden / das man vberley vnd vnnütz ding / das zum Text nicht dienet / solt dazu schmieren …“ (Vom underscheid der Deudschen Biblien … Wittemberg 1563, fol. B ijv).

1583 Haus für Bibeldruck verpfändet!

Auszug aus Frankfurter Personenlexikon

1573 veräußerte F. einen Teil des Verlags an seinen Vetter Johann Feyerabend und an Melchior Schwarzenberg. Das in den Siebzigerjahren florierende Unternehmen litt in den Achtzigerjahren zunehmend unter finanziellen Notlagen. 1567 noch mit 6.000 Gulden versteuert, lehnte F. 1577 den Schatzungseid ab, verfügte also über mindestens 16.000 Gulden und hatte die höchste Schatzung zu leisten. 1579 erwarb F. die Häuser zum Rendel in der Töngesgasse und zum Kleinen Stalburg am Liebfrauenberg. Auf dem unmittelbar neben der Liebfrauenkirche gelegenen Gelände des Kleinen Stalburg ließ F. einen Neubau errichten, der 1582 bezogen wurde. Zur Finanzierung der Drucklegung einer „Newe Biblia“ mit den Summarien des Petrus Patiens und Holzschnitten von Amman verpfändete F. 1583 das Haus zum Kleinen Stalburg gegen 1.000 Gulden geliehenen Geldes dem Krämer Johann Pithan. Der Rat privilegierte und protegierte das Verlagsvorhaben 1585 mit einem Darlehen über 6.000 Gulden. Am 22.4.1590 starb F. nach einem Schlaganfall. Zwei Tage später wurde er in der Dominikanerkirche beerdigt.

Artikel über das Wirken Feyerabends

Sigmund Feyerabend hat in den drei Jahrzehnten von 1560 bis 1590 insgesamt zwanzig Foliobibeln, fünf Quartbibeln, sieben Oktavbibeln verlegt.

VD 16 B 2760

Panz.Bibel S. 479,6

Bestandsnachweis in deutschen Bibliotheken

- Bayerische Staatsbibliothek München

- Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

- Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek (ohne Titelblatt)

- Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek

- Wien, Österreichische Nationalbibliothek